指示語(こそあど言葉)

■ 指示語

指示語……何かを指し示す働きをする語。「こそあど(言葉)」とも。

指示語には、次のような区別がある。

① 近称……話し手に近いものを指す。

(例) これ ここ こちら(語頭が「こ」)

② 中称……聞き手に近いものを指す。

(例) それ そこ そちら(語頭が「そ」)

③ 遠称……話し手・聞き手から遠いものを指す。

(例) あれ あそこ あちら(語頭が「あ」)

④ 不定称……遠近が決まっていないものを指す。

(例) どれ どこ どちら(語頭が「ど」)

■ 指示語の品詞

指示語の品詞には、名詞(代名詞)・連体詞・副詞・形容動詞がある。

[スポンサードリンク]

解説

1 指示語

指示語とは、何かを指し示す働きをする語をいいます。

これは、誰のですか。

それは、僕のです。

ここから あそこまで 歩いて 行こう。

上の例の「これ」「それ」「ここ」「あそこ」が指示語です。

「これ」は自分(話し手)に近い物を指し、「それ」は相手(聞き手)に近い物を指しています。

また、「ここ」は自分に近い場所を指し、「あそこ」は自分からも相手からも遠い場所を指します。

指示語が具体的に何を指すのかは、話の状況や前後の文脈によって決まります。

*

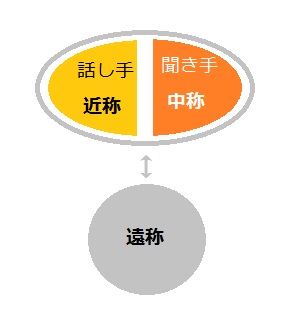

指示語は、その指し示すものと話し手や聞き手との位置関係によって、近称・中称・遠称・不定称に区別することができます。

① 近称……話し手に近いものを指す。「これ」「ここ」など。

② 中称……聞き手に近いものを指す。「それ」「そこ」など。

③ 遠称……話し手・聞き手のどちらからも遠いものを指す。「あれ」「あそこ」など。

④ 不定称……遠近が決まっていない・わからないものを指す。「どれ」「どこ」など。

近称・中称・遠称・不定称は、語の最初がそれぞれ「こ」「そ」「あ」「ど」になります。(ページ後半の表「指示語の4品詞」を参照してください。)

そこから、指示語のことを、「こそあど」あるいは「こそあど言葉」ともいいます。

【図】近称・中称・遠称

2 指示語の品詞

指示語の品詞には、名詞(代名詞)・連体詞・副詞・形容動詞の四つがあります。

なかでも名詞の指示語は、指示代名詞といいます。➡名詞(3)代名詞

【表】指示語の4品詞

★スマートフォンの方は、横にスクロールさせてください。

|

品詞 |

近称(こ) | 中称(そ) | 遠称(あ) | 不定称(ど) | |

|

名詞 (代名詞) |

事物 | これ | それ | あれ | どれ |

| 場所 | ここ | そこ | あそこ | どこ | |

| 方角 |

こちら こっち |

そちら そっち |

あちら あっち |

どちら どっち |

|

| 連体詞 | この | その | あの | どの | |

| 副詞 | こう | そう | ああ | どう | |

| 形容動詞 | こんなだ | そんなだ | あんなだ | どんなだ | |

形容動詞の指示語は、体言(名詞)に連なるときは「こんな」「そんな」「あんな」「どんな」の形になります。これらの形を連体詞とする考え方もあります。

[スポンサードリンク]

練習問題

次の各文の下線を引いた語に当てはまる説明を後から選び、記号で答えなさい。

(1) 一つ持つと、あれもこれも欲しくなる。

(2) こんなにたくさん食べられない。

(3) ああ言えば、こう言う。

(4) こちらを立てれば、あちらが立たぬ。

ア 名詞(代名詞)で、事物を指し示す。

イ 名詞(代名詞)で、方角を指し示す。

ウ 副詞で、状態を指し示す。

エ 形容動詞で、状態を指し示す。

【アドバイス】

指示語の種類や品詞はかぎられています。

解説の表「指示語の4品詞」を参考にしてください。

なお、指示語は、(1)のように組み合わせで用いることがよくあります。「どれもこれも」「そこここ」「あちらこちら」「どうもこうも」など。

(1) ア

(2) エ

(3) ウ

(4) イ

*

次の文中の下線部の「それ」が具体的になにを指すのかを10文字程度で答えなさい。

「とっくに日付が変わっていたが、勉強に夢中でそれに気が付かなかった。」

【アドバイス】

指示語は、話し手が前に述べた事柄や、話し手と聞き手がともに了解している事柄を指し示す場合によく用いられます。

指示語がどういった内容を指しているのかを、前後の文脈から判断してください。

(解答例)日付が変わったこと