文節の働き(1)主語・述語

■ 文節の働き

文節は、文中で主語・述語・修飾語・接続語・独立語の働きをする。

(例) 鳥が 鳴く。

(例) ゆっくり歩く。

(例) 安いのに、おいしい。

(例) さあ、やろう。

■ 主語と述語

花が 咲く。

① 主語……「何が(だれが)」に当たる文節。省略されることがある。

② 述語……「どうする・どんなだ・何だ」に当たる文節。文の終わりにくる。

③ 主語・述語の関係は、文の骨組みとなる。

■ 主語・述語の見つけ方

主語・述語は、次の手順で見つける。

① 文を文節に区切る。

② 文末に着目して述語を見つける。

③ その述語と結びつく主語を探す。

[スポンサードリンク]

解説

1 文節の働き

文は、いろいろな働きをする文節が組み合わさってできています。➡言葉の単位

文節は、文中で主語・述語・修飾語・接続語・独立語といった働きをします。

【表】文節の働きの種類

| 文節の働き | 例 |

| 主語・述語 | 鳥が 鳴く 。 |

| 修飾語 | ゆっくり 歩く。 |

| 接続語 | 安いのに 、おいしい。 |

| 独立語 | さあ 、やろう。 |

文節の働きには、以上のほかにも、並立語や補助語といった働きもあります。➡文節どうしの関係

このページでは、これらのなかから主語・述語を取り上げて解説します。

それ以外の文節の働きについては、「文節の働き(2)修飾語」「文節の働き(3)接続語・独立語」のページで解説します。

2 主語と述語

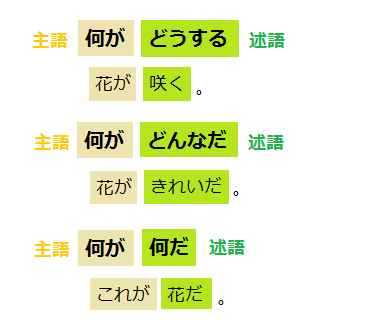

文は、基本的に、「何が(だれが)」に当たる部分と、「どうする」や「どんなだ」「何だ」に当たる部分とから成り立っています。

【図】主語と述語

(1) 主語

「何が(だれが)」に当たる文節を主語といいます。

主語は、文の主題や動作の主体を表す働きをします。

花が 咲く 。

子どもが 公園で 遊ぶ 。

「―が」の形の文節のほかに、「―は」「―も」「―こそ」「―さえ」などの形の文節も主語になります。

木星は 、ガスで できた 惑星です 。

土星も 、そうです 。

なお、主語は、省略されることがよくあります。

いつか 火星に 行って みたい。(主語の省略)

「―が」だけでなく、「―は」「―も」「―こそ」「―さえ」も主語になる。

(2) 述語

「どうする」「どんなだ」「何だ」に当たる文節を述語といいます。

述語は、主語を説明する働きをします。

述語(文全体の述語)は、文の終わり(文末)にくることがふつうです。

太陽が 西に 沈む 。(どうする)

花が きれいだ 。(どんなだ)

これが 花だ 。(何だ)

述語に当たる文節には、上の三つのほかに「ある・いる」を加えることもあります。

・机が ある

・子どもが いる

次の例文のように、述語が主語などの前にくることもあります。

・寒いですね 、ここは。(主語の前)

・ここは 寒いです 、とても。(修飾語の前)

このような表現を倒置といいます。➡文の成分の位置

(3) 主語・述語の関係

主語の文節と述語の文節との間には、主語は述語にかかり、述語は主語を受けるという関係(係り受けの関係)があります。➡文節の種類

このような文節どうしの関係を主語・述語の関係といいます。➡文節どうしの関係

主語・述語の関係は、文の骨組みになります。

文の成り立ちを知るためには、まずその文の主語・述語となる文節を見つけます。次にその手順を説明します。

3 主語・述語の見つけ方

文中の主語と述語は、次のような手順で見つけます。

① 文を文節に区切る。

② 文末に着目して述語を見つける。

③ その述語と結びつく主語を探す。

次の例文を使って、実際に主語と述語を見つけてみましょう。

これが私が飼っている猫だ。

① まず、文を文節に区切ります。(文節分けの方法は、「言葉の単位」のベージを参照してください。)

これが|私が|飼って|いる|猫だ。

② そして、文末に着目して、述語、すなわち、「どうする」「どんなだ」「何だ」に当たる文節を見つけます。

例文の述語(文全体の述語)は、「猫だ」です。

③ 最後に、見つけた述語と結びつく主語を探し出します。

述語「猫だ」と結びつく主語は、「これが」と「私が」の二つの文節が考えられます。

このように主語の候補となる文節がいくつかある場合には、文全体の意味を考えてもっとも適当なものを選びましょう。

「猫だ」の主語を「私が」としてとらえると、「私が猫だ」という意味の文になってしまい変です。

したがって、「猫だ」と結びつく主語は「これが」であるとわかります。(「私が」は、「飼っている」にかかります。)

文の主語・述語を見つけるには、まず文末から述語を見つけて、次にそれと結びつく主語を探す。

[スポンサードリンク]

練習問題

次の各文中の下線を引いた文節が、(ア)「どうする」、(イ)「どんなだ」、(ウ)「何だ」のいずれに当たる文節であるかを記号で答えなさい。

(1) 妹は、料理がとても得意だ。

(2) どこかで見たことがある風景だ。

(3) 私は、電車に乗って学校に通う。

(4) そのカボチャは、とても大きい。

【アドバイス】

述語に当たる文節には、「どうする」「どんなだ」「何だ」の三つの型があります。

「どうする」は、動作や作用を表す文節です。

「どんなだ」は、性質や状態を表す文節です。

「何だ」は、人・場所・物事などを表す文節です。

下線を引いた文節(述語)の意味が三つの型のどれに当てはまるかを考えましょう。

(1) イ

(2) ウ

(3) ア

(4) イ

*

次の各文中から主語と述語に当たる文節を抜き出しなさい。主語に当たる文節がない場合は、「なし」と答えなさい。

(1) テーブルの上にミカンがある。

(2) 誰も僕の言うことを信じない。

(3) 彼こそ生徒会長にふさわしい人物だ。

(4) 明日は、いつもより早く起きる。

【アドバイス】

文の主語と述語を見つけるには、①文を文節に区切り、②文末から述語を見つけて、③それと結びつく主語を探す、という手順を行います。

(1) テーブルの|上に|ミカンが|ある。

(2) 誰も|僕の|言う|ことを|信じない。

(3) 彼こそ|生徒会長に|ふさわしい|人物だ。

(4) 明日は|いつもより|早く|起きる。

(1) 「ある」や「いる」も述語になります。

(2)と(3) 主語は、必ずしも「―が」の形の文節になるとはかぎりません。「―は」「―も」「―さえ」「―こそ」などの形の文節でも主語になることができます。

(4) 主語は、省略されることがよくあります。とくに会話文ではよく省略されます。

(1) (主語)ミカンが (述語)ある

(2) (主語)誰も (述語)信じない

(3) (主語)彼こそ (述語)人物だ

(4) (主語)なし (述語)起きる